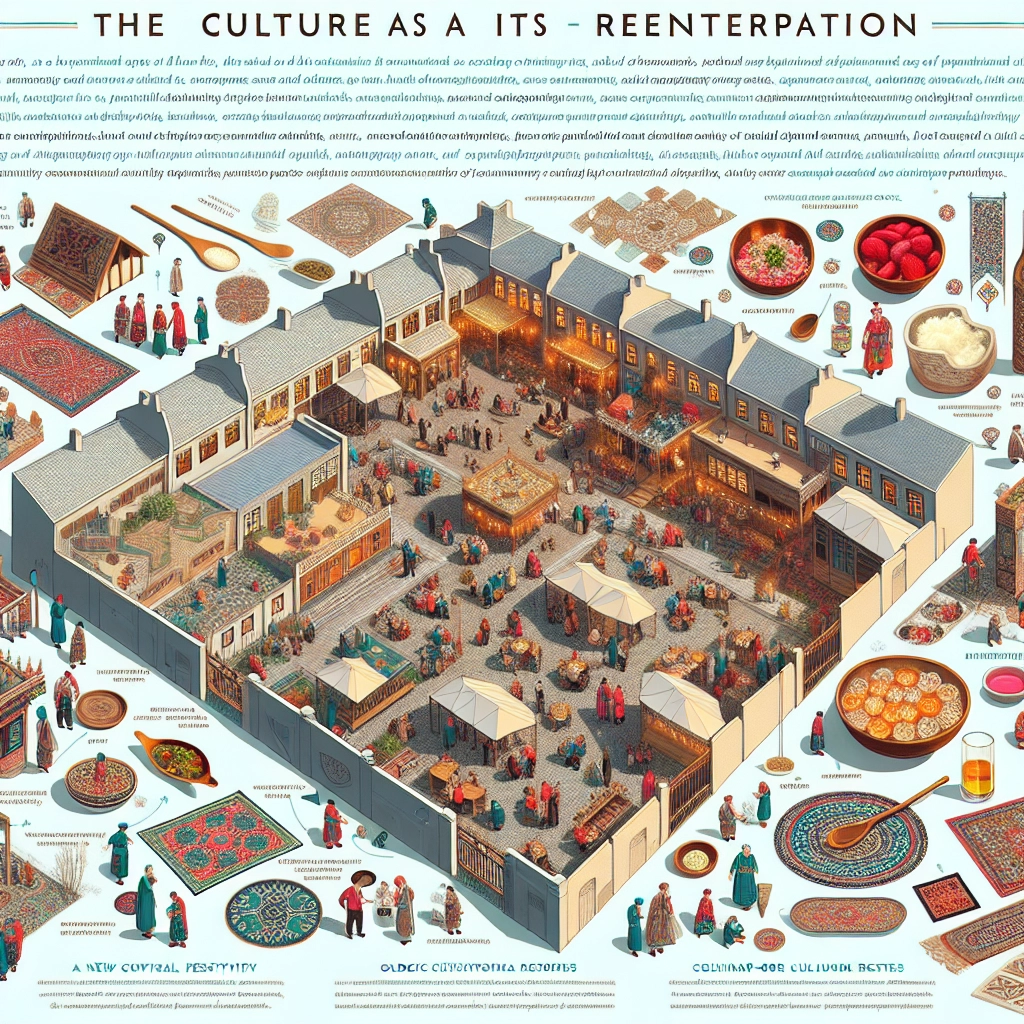

Татарский двор — не просто физическое пространство между домами. Это социальный микрокосм, место встреч, общения и передачи культурных практик из поколения в поколение. В Казани и других городах Татарстана дворы веками служили «народной сценой»: здесь проходили праздники, рождались уличные обычаи, создавались кулинарные рецепты и музыкальные традиции. В XXI веке эти практики претерпевают переосмысление: старое соседство переплетается с новыми форматами городской жизни, общественными проектами и культурными инициативами. 🍯☕🏡

Двор как центр общинной жизни

Исторически татарские поселения и городские слободы, в том числе Старо-Татарская слобода в Казани, формировали плотную сеть взаимосвязей между соседями. Во многих кварталах традиционные дома имели внутренние дворы, где по праздникам собирались семьи, готовили на открытом огне, играли дети и обсуждались важные события. В таких местах возникали формы взаимопомощи: совместный присмотр за детьми, обмен продуктами, коллективное празднование семейных событий.

Роль двора как общественного пространства усиливалась религиозными и культурными центрами. В Казани исторически важными центрами татарской жизни были мечети и медресе, которые служили не только религиозными учреждениями, но и площадками для обучения, собраний и культурного общения. Эти институты помогали сохранять язык, обычаи и ремесленные традиции.

Кухня и гостеприимство: еда как язык двора

Кухня занимает центральное место в культуре татарского двора. Чай с угощениями — обязательный элемент гостеприимства: предложение чая и сладостей считается знаком уважения и дружбы. Среди наиболее узнаваемых татарских угощений, которые часто появляются на дворовых застольях, — чак-чак (сладкое из теста с медом), өчпочмак (треугольные пирожки с мясом и луком, на русском языке часто пишут «эчпочмак»), кыстыбый (лепёшка с начинкой из картофеля или другой начинки). Эти блюда готовят дома и на праздниках, ими угощают гостей и соседей.

Дворовые застолья были и остаются пространством обмена: сюда приносят не только еду, но и новости, рецепты, советы по хозяйству. Даже в городской среде Казани такие традиции сохраняются — домашняя выпечка и консервация передаются как семейные секреты, а на праздниках и ярмарках города можно увидеть множество традиционных угощений.

Праздники и игры: сабантуй и дворовые состязания

Одним из ключевых народных праздников у татар является сабантуй — традиционный праздник, связанный с окончанием посевных работ. Сабантуй сопровождается массовыми гуляниями, спортивными соревнованиями и народными играми. На уровне двора и микрорайона сабантуй часто организуется в мини-формате: дети и взрослые участвуют в играх, соревнуются в ловкости и силе. Центральным элементом многих фестивалей традиционно является күрәш (күрәш — татарская борьба), а также беговые и силовые игры.

В Казани сабантуй проводится на муниципальном уровне и собирает тысячи участников и зрителей; в то же время дворовые варианты праздника помогают сохранять локальные обычаи и семейные ритуалы. Такие мероприятия укрепляют контакт между поколениями и поддерживают интерес к народным практикам.

Музыка, ремёсла и устное творчество

Музыкальные и художественные практики — неотъемлемая часть татарского двора. Народные песни, импровизированные концертные мини-выступления и акомпанемент на инструментах создавали атмосферу совместного отдыха. Среди инструментов, используемых в татарской музыкальной традиции, часто встречаются гармонь и кубыз (духовой инструмент/осудистый музыкальный инструмент в традициях региона). Музыкальные импровизации и пение под гармонь были распространёнными формами дворового досуга.

Рукоделие и ремёсла — вышивка, вязание, работа с деревом — также передавались и обсуждались во дворах. Женщины собирались, чтобы обмениваться узорами, рецептами и практическими советами по ведению хозяйства. Такие встречи способствовали сохранению стилистики национального орнамента и ремесленных навыков.

Язык, передача традиций и поколенческая связь

Двор — одна из важнейших площадок для практики языка и передачи устных традиций. В Татарстане татарский язык имеет статус государственного наряду с русским, и в домашних, семейных и дворовых условиях он продолжает жить. Внеформальные беседы, сказки, семейные истории и песни — всё это поддерживает языковую практику и культурную идентичность.

Иногда границы между «домом» и «общиной» стираются: соседские дети растут вместе, перенимают обычай уважительного обращения к старшим, учатся готовить традиционные блюда и участвовать в сезонных работах. Это та «социальная ткань», которая долгое время делала татарские дворы важными центрами устойчивости.

Изменения в XX веке: урбанизация и советская модернизация

В XX веке глубокие социальные изменения — индустриализация, коллективизация, урбанизация и политика советской модернизации — повлияли и на быт двора. Массовое переселение в многоквартирные дома, изменение форм хозяйствования и новые жилищные условия трансформировали привычные форматы общения. Вместо частных дворов многие жители стали жить в подъездах и на придомовых территориях, что изменило характер соседских связей.

Тем не менее многие элементы дворовой культуры адаптировались: общие дворы советских кварталов стали площадками для детских игр, совместных праздников и дворовых празднеств. В Казани, как и в других городах республики, сохранялись элементы национальной культуры в семейных традициях и празднованиях.

Современное переосмысление: город, культура, общественные проекты

В последние десятилетия интерес к дворовой культуре возрождается в новом ключе. В России реализуется федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», направленная на благоустройство дворов, скверов и общественных пространств. В крупных городах, в том числе в Казани, это привело к обновлению придомовых территорий: появились детские площадки, зоны отдыха, общественные пространства, которые стали местом для новых форм общения.

Помимо государственных программ, городские активисты, культурные организации и молодые художники используют дворы как площадки для городских фестивалей, уличных выставок, концертов и мастер-классов. Такие инициативы помогают переосмыслить традиционную роль двора: от «узкой» семейной сцены к «широкой» общественной площадке, где встречаются поколениями, культура и современное искусство. 🎶🎨

Важной особенностью современного процесса является диалог между сохранением наследия и адаптацией к новым условиям: дворы становятся местом, где представлены и традиционные блюда, и современные гастрономические практики; где звучит гармонь рядом с современными инструментами; где рукоделие соседствует с уличным дизайном.

Примеры практик переосмысления

- Дворовые праздники и мастер-классы. Общественные организации и культурные центры организуют тематические дворовые встречи, посвящённые кулинарии, ремёслам и народной музыке.

- Городские фестивали на придомовых территориях. Площадки в исторических кварталах используются для небольших концертов и выставок, привлекающих внимание к локальной истории и культуре.

- Совместные проекты по благоустройству. Соседские инициативы по созданию зелёных зон, детских площадок и мест для встреч формируют новое чувство локальной общности.

Такие практики помогают сохранить важнейшие элементы татарской культуры в условиях городской жизни и дают пространство для инноваций, не разрывая связей с традицией.

Вызовы и возможности

Переосмысление дворовой культуры сталкивается с рядом вызовов. Урбанизация, плотная застройка и коммерциализация городских пространств иногда сокращают доступные площади для неформальных встреч. Кроме того, современные ритмы жизни и занятость мешают организации продолжительных дворовых собраний.

В то же время появляются новые возможности: цифровые коммуникации помогают координировать соседские инициативы, социальные проекты привлекают финансирование и экспертизу, а возрождение интереса к локальной культуре позволяет делать дворы местом межпоколенческого обмена и творческих экспериментов.

Заключение: традиция как ресурс для будущего

Культура татарского двора — это живой пласт народной памяти и социального капитала. Она объединяет в себе кулинарные традиции, музыку, ремёсла, язык и нормы поведения. В Казани и по всей республике эти практики переживают новые этапы: часть из них сохраняется в семейных и религиозных практиках, часть адаптируется к городским условиям и общественным проектам.

Переосмысление дворовой культуры не означает отказ от традиций. Напротив, это шанс сохранить важные элементы идентичности, адаптируя их под современные форматы. Дворы снова становятся местами, где формируется локальная культура: от угощений и песен до общественных инициатив и совместных праздников. Сохранение этой живой традиции — возможность укрепить общинные связи и сделать городскую среду более человечной и гостеприимной. ❤️

Если вы хотите увидеть живую дворовую культуру в действии, прогуляйтесь по историческим кварталам Казани, обратите внимание на дворовые праздники и локальные инициативы — именно там традиции встречаются с современностью, и рождаются новые смыслы.

Автор материала — наблюдатель городских практик и культурных преобразований Татарстана.